Un acto cotidiano como descorchar

una botella de vino nos puede parecer algo tan intrínseco a nuestra cultura,

que da la impresión de llevarse haciendo desde el comienzo de los tiempos; la

realidad es otra. Sin ir más lejos, en nuestro país el primer vino embotellado apareció en el mercado en 1.850 (Tío Pepe) o en 1.860 (Marqués de Riscal), según el autor que se consulte.

Lo cierto es que el vino se ha

transportado y comercializado a granel desde el principio de los tiempos y que

el mar ha sido la vía natural para difundir las bondades de aquellos productos que,

por su elevada calidad, merecían ser disfrutados más allá del ámbito local y

doméstico al que se destinaba el 99% de la producción.

Los antecedentes históricos los

tenemos, como no podía ser de otra forma, en la antigua Roma, donde el vino se

envasaba en ánforas de arcilla y se embarcaba en los remotos puertos de su vasto

territorio con destino a la metrópoli italiana. En este caso la conservación

del vino se llevaba a cabo gracias a la adición de diversas materias (miel,

hierbas o plomo entre ellas) y a la manipulación y elaboración de distintos tipos

de “vino” que hoy no serían considerados como tal. (Ver el artículo “El vino en

la antigua Roma”).

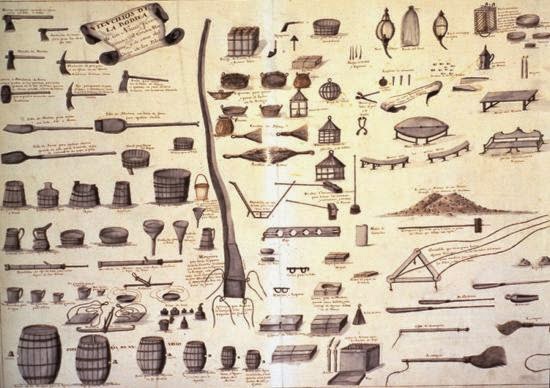

La verdadera revolución en el

transporte del vino llega a partir de los siglos XV y XVI, cuando los límites

del mundo conocido se amplían desde poco más que el mediterráneo y las riberas

del norte de Europa, hasta abarcar la totalidad del globo terráqueo. Hay nuevos

territorios donde por sus condiciones climáticas no se elabora vino, lo que no

es óbice para que las clases pudientes coloniales disfruten en su mesa del

placer de una buena copa. En este periodo cobran notoria importancia vinos como

el Fondillón de Alicante, del que ya nos hemos ocupado en otras ocasiones.

A partir del siglo XVIII el fenómeno

se invierte. Una nueva potencia comercial, Gran Bretaña, se erige como

receptora y consumidora de vinos de calidad provenientes de lejanos enclaves

geográficos, que se convierten en una especie de “colonias vinícolas”, donde se

elabora vino por, al gusto, y para el mercado anglosajón. Veamos los más

importantes:

- Oporto

- Madeira

- Marsala

- Málaga

- Canary

- Jerez

- Banyuls y Maury (en

cierta medida)

Como señalo, estos vinos eran “hijos

del viento” que estaban supeditados a su transporte por mar en barcos de vela desde

los puntos de elaboración y crianza hasta el puerto de Londres, envasados en

barricas de madera y estibados en las bodegas de buques que, según el origen y

las condiciones del mar, podían tardar entre 20 y 60 días en llegar a su lugar

de destino. La bodega de un barco de la época no era el lugar más salubre y con

las mejores condiciones de temperatura y humedad para lograr que un vino

“convencional” llegase sin haber adquirido por el camino alguna enfermedad o

quiebra que diese al traste con los beneficios del comerciante de vinos de

turno (veremos como a uno de ellos si le sentaba bien, pero no quiero

adelantarme).

A grandes males, grandes remedios.

Si observamos la etiqueta de los vinos anteriormente descritos, hallaremos la pista

que nos aporta la clave para averiguar cómo solucionaron en su día el problema

del transporte del vino: Su grado alcohólico.

Todos

y cada uno de los “vinos navegantes”, son vinos encabezados, fortificados o

generosos; es decir, en algún momento de su elaboración se les ha adicionado

aguardiente (alcohol vínico) para subir su grado alcohólico y lograr de esta

forma que se convirtieran en un producto inerte, que resiste el paso del tiempo

y la acción tanto del oxígeno como de las bacterias. Este fortalecimiento le

otorga además una gran longevidad y de paso unas características organolépticas

muy especiales que los convierten en verdaderas joyas enológicas únicas en su

especie. A lo largo de estos meses iremos descubriendo los secretos de cada uno

de ellos y finalizaremos la serie con la esperada crónica de una gran cata de

“vinos navegantes” que será difícil de olvidar.

0 comentarios:

Publicar un comentario